7月24日,與中關村儲能產業技術聯盟聯合舉辦的“源網荷儲智”姑蘇聚能論壇在固德威智慧能源大廈成功舉行。本次論壇聚焦負荷中心場景,深度探討新型儲能、需求側資源及省間電力互濟等低碳靈活性資源的發展潛力,挖掘用戶側儲能的多維度應用場景,推動“源網荷儲智”動態優化,為行業帶來多重市場機遇。

中關村儲能產業技術聯盟秘書長劉為女士致辭,她強調,盡管面臨短期挑戰,用戶側儲能市場前景廣闊,收益模式正加速多元化,未來增長動力強勁,企業需持續提升技術、貼近用戶需求并嚴守安全底線。

固德威技術股份有限公司副總裁王英歌對各位來賓的到來表示熱烈歡迎、并發表了關于用戶側儲能的重要見解。他指出,隨著“3060”碳達峰碳中和目標的提出,我國能源革命正加速推進,用戶側儲能作為新型電力系統的重要組成部分,其價值日益凸顯。未來用戶側儲能市場潛力巨大,隨著政策環境的優化和技術進步,用戶側儲能將逐漸從單一的峰谷套利模式向多元化收益模式轉變,為東部及南部經濟核心區的能源低碳轉型提供創新路徑。

現場隆重發布了負荷中心低碳保供與靈活性資源潛力研究成果,系統分析了東部及南部負荷中心低碳保供的靈活性資源潛力與發展路徑,為區域能源轉型與電力安全提供重要參考。

在源網荷儲智多場景用戶側儲能應用沙龍的對話環節,來自電網、設計院、能源服務公司等領域的多位專家,圍繞新型電力系統背景下靈活性資源的挖掘與利用展開了深入探討。固德威智慧能源事業部總工程師戴晨松博士講到136號文推出后,應著力推廣光儲協同投資,通過優化配置儲能彌補136號文后光伏項目的利潤損失;重點布局虛擬電廠(VPP),聚合資源參與未來輔助服務市場,著眼盈利潛力。各位專家一致認為,市場機制應更加反映靈活性資源的真實價值,確保供需價格信號的實時性,并通過政策引導和市場規劃,激勵靈活性資源參與系統調節。

用戶側儲能:政策驅動下的機遇與挑戰

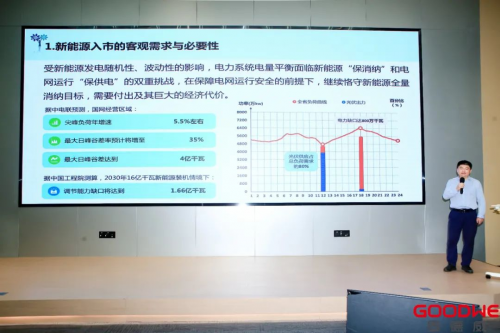

中關村儲能聯盟高級研究經理孫佳為指出,截至2024年上半年用戶側儲能裝機同比增長超20%,但政策波動帶來顯著影響:收益模式單一:90%項目依賴峰谷價差套利,江蘇等地電價調整后部分項目收益腰斬(降幅達47%),回收期延至5年以上。區域分化明顯:江蘇、廣東、浙江三省備案項目占比超60%,地方補貼政策(如充放電補貼、裝機補貼)仍為關鍵推動力。風險亟待破解:政策不確定性、安全標準缺失、客戶違約及技術迭代構成主要挑戰,項目開發成功率僅約1%。孫佳為建議:設備商需創新技術并提升市場策略能力;投資方應強化全生命周期運維,搭建聚合平臺參與電力交易,同時深化政策研判以規避風險。

電力市場改革:重構儲能價值體系

中國電科院電力自動化所電力市場室副主任鄭亞先強調,2024年“136號文”標志著電力市場進入新紀元,新能源全面入市將深刻改變生態,機制轉型:取消強配儲能后,市場化競爭加劇,需通過現貨價格信號+輔助服務+容量機制多元收益模式體現儲能真實價值。主體擴容:虛擬電廠、負荷聚合商等新型主體將加速涌現,需明確參與規則(如獨立計量、收益分成機制)。技術銜接:分布式能源入市面臨計量延伸或批發市場價格傳導兩難,需探索高效聚合方案。鄭亞先預判:容量機制建設與中長期交易松綁(如降低90%簽約比例要求)將成為下一階段重點,以保障系統安全性與經濟性平衡。

源網荷儲智一體化:固德威的全鏈路布局

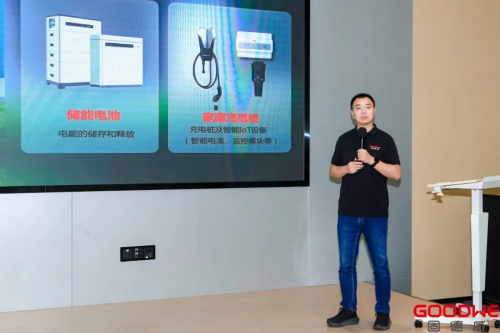

固德威技術股份有限公司太陽能學院解決方案經理李翔先生詳細介紹了公司在用戶側儲能方面的解決方案。他分別從戶用、工商業及地面三個維度展示了固德威的豐富產品線和成功案例,并強調了公司在儲能安全、系統集成及智能化管理方面的優勢。李翔的分享讓與會嘉賓對固德威在用戶側儲能領域的深厚積淀和創新成果有了更直觀的認識。

零碳園區與金融賦能:落地實踐加速

零碳園區實踐:蘇州青瀾實業董事長高新文指出,江蘇近2000家園區僅少數啟動零碳改造,歐盟碳稅倒逼企業綠色遷移,配儲需求迫切。但需破解隔墻售電限制,實現區域能源協同。金融創新支撐:中關村科技租賃杭州中心總經理甘玉波提出“股債聯動”模式,針對特定場景(如油田離網儲能、礦山重載設備)提供85%-90%融資,縮短回本周期至2-3年。

生態共建:聚合產業力量

論壇期間,固德威攜手蘇州高新低碳、鑫琪新能源等企業啟動“源網荷儲智生態伙伴計劃”,固德威國內市場總監孔沫晗女士和儲能銷售總監胡建飛先生為生態合作伙伴進行了授牌儀式,標志著固德威在構建源網荷儲智生態體系方面邁出了堅實的一步。推動技術-資本-場景深度融合。上海乾元同創高奧良、浙建投新能源詹強等伙伴分享了從光伏到儲能的跨界轉型經驗,強調“資方+技術+運營”鐵三角的重要性。

固德威“源網荷儲智”姑蘇聚能論壇的成功舉辦,為探索負荷中心可持續發展提供了寶貴的交流平臺和思想源泉。與會各方一致認為,深化“源-網-荷-儲-智”協同,充分挖掘各類靈活性資源潛力,特別是激活用戶側儲能的多維價值,是構建清潔低碳、安全高效新型電力系統的必由之路。固德威期待與產業鏈伙伴攜手,持續推動技術創新與模式突破,共同為中國的能源轉型與“雙碳”目標實現貢獻核心力量。