當奧運冠軍楊威還在堅持“題海戰術才能打牢基礎”時,妻子楊云在為孩子 “對學習提不起興趣”而焦慮。這對在賽場上配合默契的夫婦也曾因教育理念沖突“開戰”,最終因兒童數字內容平臺叫叫迎來和解。

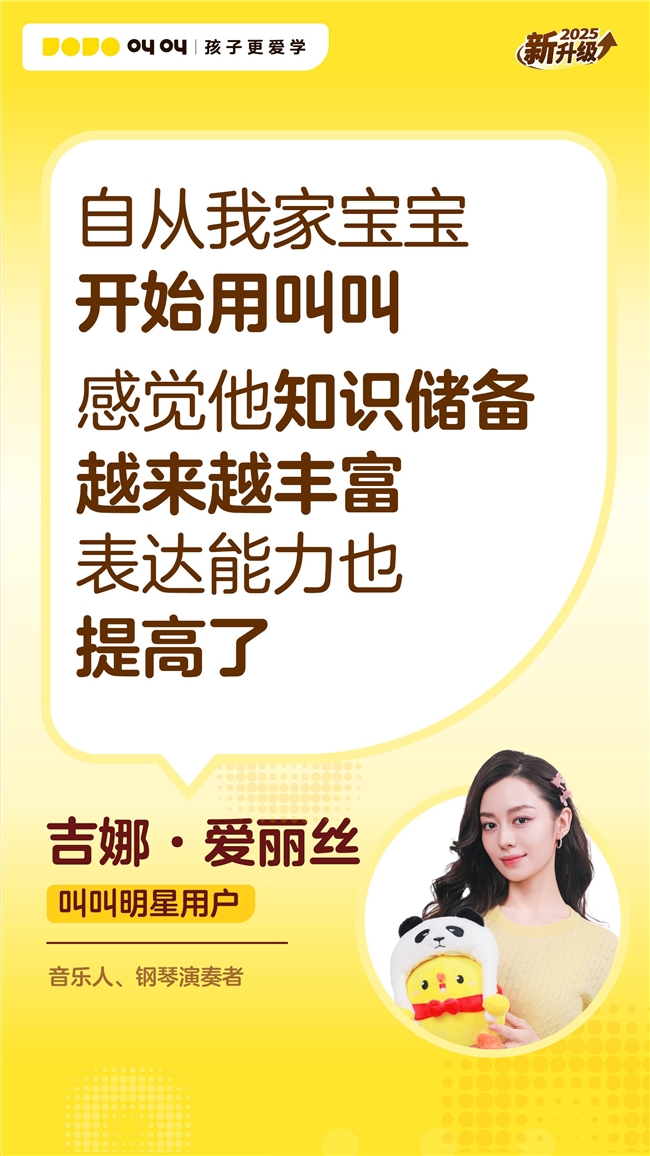

這并非個例。鋼琴家吉娜,作家李筱懿,知名自媒體人六神磊磊、半佛仙人等“明星家長”近期集體將目光投向叫叫。在背后折射的,正是當代兒童教育從“被動灌輸”到“主動探索”的深層轉向。

從“逼著學”到“搶著學”:明星家長的教育共識

楊威最初的教育理念帶著賽場烙印,他認為應該多做題、多背東西,給孩子把基礎打牢。但楊云認為,當前時代變了,不能走逼著孩子學習的老路子。只有枯燥的訓練,沒有一點樂趣,孩子很難堅持。“高壓可能短期出成績,但毀掉的是長期的學習動力。”

直到他們發現,在叫叫,歡歡和樂樂竟然主動“搶著學”——古詩變成Rap、單詞闖關像游戲,甚至還有小雞叫叫這樣的虛擬伙伴天天給孩子吹“彩虹屁”,鼓勵、陪伴孩子學習。孩子們現在自己定鬧鐘搶著學,用成長豆兌換小馬寶莉裝扮,還因忘記學習把“叫叫火焰”凍住急哭。

楊威感嘆:“叫叫的科學分階體系,就像我當年的訓練計劃,系統且循序漸進,每一步都精準匹配孩子能力。”楊云則欣喜于孩子的變化:“孩子有了內驅力,以后不管學啥都能學進去,這比單純逼著他們學效果好多了!”

逼孩子刷題,就像逼運動員天天跑馬拉松,短期可能出成績,但可能后勁不足。而明星家長們顯然早就受夠了“監督員”的角色。

吉娜作為又美又有錢的女明星,養起娃來和普通“老母親”一樣操心:工作實在太忙,沒有時間培養孩子的閱讀興趣,更何況幫孩子找到自己的興趣點其實是一項更復雜的工程。直到她遇到了叫叫,即便不能經常陪伴,但孩子也能自己主動探索,讀得津津有味。“叫叫特別懂孩子,讓他們對學習充滿興趣”。

半佛仙人雖然是知名的自媒體人、作家,但面對孩子的閱讀問題親自上陣卻“搞不定”。他希望專業的事交給專業的人來解決,讓孩子“用聰明的方式接觸世界”。他認為叫叫這樣的產品,是能幫助孩子更好地感受甚至是享受這個世界的。

六神磊磊的比喻更絕:“在叫叫學習,像上了黃藥師的桃花島——喜歡掌法的學劈空掌,喜歡腿法的學掃葉腿。其實很松弛,有興趣了鼓勵你,有問題了給你解決,培養的是面向未來的能力。”他認為學習不應是枯燥的任務,而應是充滿樂趣的探索之旅,而這與叫叫的理念高度契合。

連好萊塢動畫電影《花木蘭》導演Tony Bancroft也認同,當孩子們眼里有光、心中有愛、手劃屏幕時,學習再也不是一件任務,而是一場探索世界的大冒險。

不制造焦慮,只生產“學習癮”:叫叫的 “快樂學習引擎”

“內驅力才是孩子終身學習的引擎。”心理學家武志紅的觀點,恰好戳中了叫叫的核心邏輯。叫叫打造的“快樂學習引擎”,本質是通過“有趣有效”的設計配比,讓孩子從“要我學”變成“我要學”。

這套引擎的核心是對兒童認知規律的精準把握。就像給孩子搭梯子 —— 叫叫將知識體系按學習階段拆解,確保每個知識點“踮踮腳能摸到”:既不會因太難讓孩子挫敗,也不會因太簡單讓孩子失去興趣。為了讓知識更易被接受,叫叫把內容裝進孩子喜歡的“外殼”里:動畫、游戲、IP 互動缺一不可。小雞叫叫等IP形象作為虛擬學習搭子,會在孩子闖關后及時送上鼓勵;“連續學”“闖關式”的設計,則讓孩子在成就感中自然形成學習習慣。

更關鍵的是,叫叫的內容始終“以孩子為中心”。通過 AI 技術追蹤孩子的觀看跳出率、互動頻率等數據,持續優化內容 —— 孩子用腳投票選出的內容,才是真的適合他們的好內容。

叫叫創始人魏緯曾說,“AI時代,知識的獲取會變得很容易,但學習知識的體驗會變得更加珍貴。”叫叫做的,就是把抽象的知識變成孩子能觸摸、能參與、能熱愛的體驗。

作為一家教育科技公司,叫叫構建了一套“數字內容+紙質繪本+IP內容”體系化的產品與服務,產品逐漸從閱讀拓展至美育、思維、英語、小作家等不同細分領域,是中國少兒數字閱讀連續四年銷售額第一品牌。截至目前,叫叫年制作超2萬分鐘有趣有效的數字內容,服務網絡覆蓋全球177個國家及地區、國內400余座城市,用戶數千萬。

AI 時代的教育轉向:“會學” 比 “學會”更重要

“AI 時代,孩子的核心素養才是融入未來社會的關鍵。” 中國陶行知研究會副會長、教育部前新聞發言人王旭明的判斷,點出了教育的新命題:當知識獲取越來越容易,主動學習、持續探索的能力,才是 AI 搶不走的競爭力。

這也解釋了為何楊威會從“苦練出成績”轉向認可“快樂學習”—— 他逐漸意識到,“養娃不是拿金牌,不用天天繃著勁兒”。在叫叫的邏輯里,教育不該是 “逼孩子跑馬拉松”,而應是“陪孩子發現跑步的樂趣”:通過科學的分階設計打好基礎,用趣味形式激發探索欲,靠正向反饋培養自驅力。這種模式下,孩子收獲的不僅是知識,更是“主動擁抱學習”的心態。

從奧運冠軍的育兒實踐,到明星家長的集體選擇,叫叫受到用戶的青睞并非偶然。它印證了一個簡單卻常被忽略的道理:讓孩子“更愛學”,讓孩子成為學習的主體,才是教育的原點。當學習從“任務”變成“探索”,當家長從“焦慮的監督者”變成“快樂的見證者”,下一代的競爭力坐標,或許正悄然向“自驅力”“創造力”傾斜。